《十指连心,刘毅访谈录》,得译工作室

在过去的十年里,刘毅每天都用手指在手机屏幕上作画,并在第一时间将画作分享到微信动态。2022 年 4 月,我们在上海新华路的街头橱窗展示了他的智能手机 "画作"(新华艺术便民服务计划)。以下是当时对刘毅的采访。

如何开始这个手机绘画系列?

我记得最早的缘起,是2013年我在伦敦大英博物馆看的一个日本浮世绘作品展。当时在国内正流行的是巨大尺幅的画作,所以展览中那些非常小尺寸的作品,一下子非常吸引我,很触动,很心痒。当时当然还没开始这个手机绘画项目,传统的创作也一直在做,但心里知道自己有了这想法。

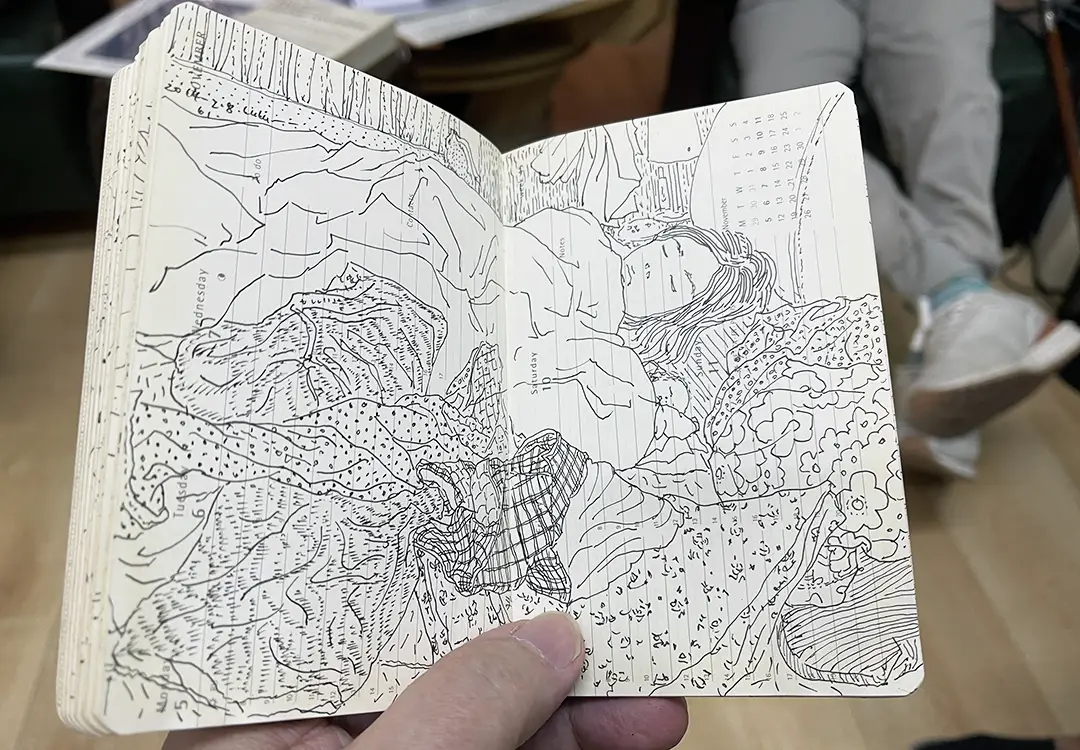

到了2014年,有一段时间我陪太太在医院待产、坐月子,随身带了一本 MOLESKINE 小本子,陪了一个月,就随手用水笔记录了一个月,这本素描日记,有点像后来这个手机绘画项目的前期。

到了2014年,有一段时间我陪太太在医院待产、坐月子,随身带了一本 MOLESKINE 小本子,陪了一个月,就随手用水笔记录了一个月,这本素描日记,有点像后来这个手机绘画项目的前期。

手机屏幕很小,真的一直用手指画?

我知道现在大家熟知的大卫-霍克尼,用的是IPAD和专用笔,但我的确一直用手指,在手机上画。我不排斥用笔,但这个过程,对我来说用手指更自然,更自在。十指连心! 对我这个创作项目来说,技术的发展反而促使了原始方式(手)的运用。

用的是什么软件?有时候会需要放大细节来画吗?还是直接完成一个小屏幕创作?

我用的是sketchbook,后来用了升级版本。使用到的功能其实也很有限,就是一支画笔,不用其他功能。有时候需要放大画细节的。

会先拍照?照着照片画?或打草稿吗?

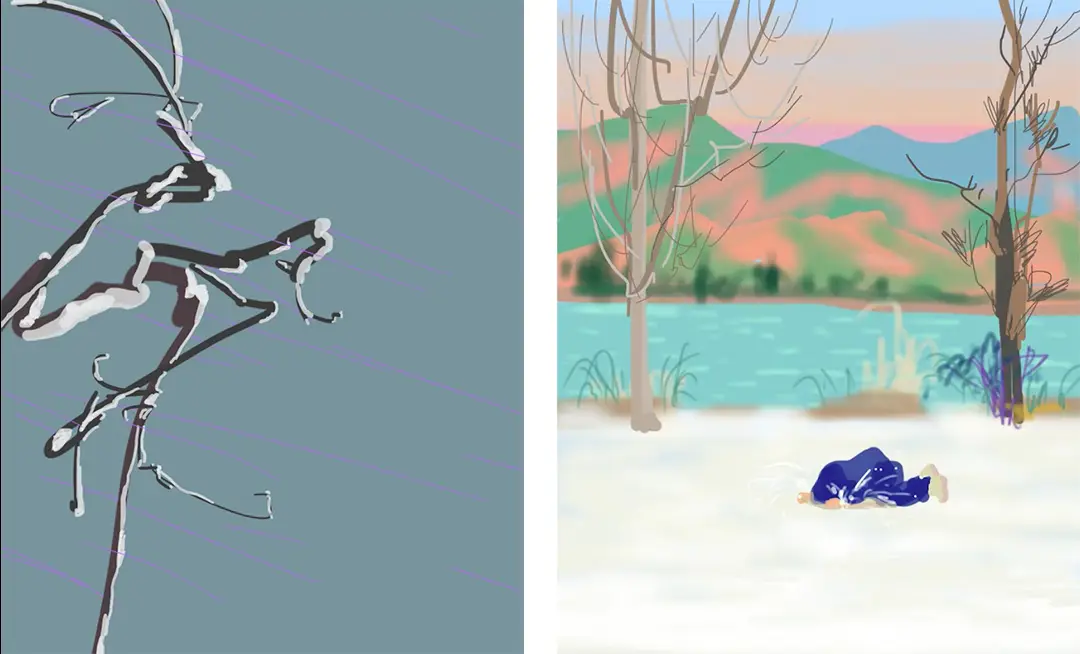

都不会。我的手机绘画归结起来可能有四种内容: 即时的写生,留在脑海某刻的印象,当下的情绪或全然的想象(奇幻)。

关于用色,作品中有些很真实,有些很抽象,基本都会加上背景色,不会留白。是如何考虑的?是不是会保存一些每次画的调色盘?使作品最终呈现统一色调?

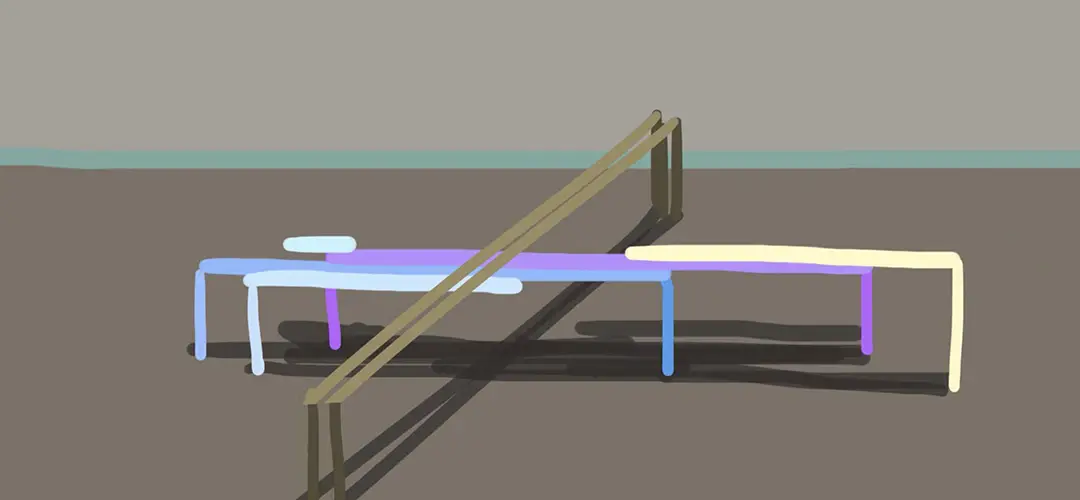

基本以当下感受为主,很随意。有时候写实之外,加入非常主观的感受。背景色也是跟随当时想法配色,不留白。不同情况有不同处理方法,看当时心情。比如眼前这条躺着晒太阳的狗,我觉得它蓝色的狗带特别棒,那我也许画完这部分写实的,再给配一个想象出来的黄色的地面 … 我不会保存每次画完的调色盘,每次都是重新开始。

在此次艺术橱窗展示的四组作品中,有一组2020年的小画很特别,就是第一天画一张,第二天是在第一张基础上加了一些微小的变化。类似一个小动画?这很有意思,是传统绘画做不到的。

是的,你观察得很仔细!有一段时间,我尝试同一张画画两遍,第二天在第一张基础上加几笔,成为另外一张稍有变化的画。大家现在看到我还做了表情包,小动画,都可算是这些尝试的结果。

(刚才说话间画了一张保罗肖像!已发朋友圈!哈哈!这个随意的白团团是狗!)

传统绘画经常需要补笔,擦掉重来,手机绘画会不会有这些操作?会不会用到加层?

看情况,根据每次的创作风格。我会用到加层,有时候会回到原来层,去修改,有时候就让它去,保留不完美的状态。所以有时候的创作很快,很随意,有时候又很慢,扣细节。

用手指创作毕竟无法太过精细,对受过专业训练的艺术家而言,如何处理这种类似退回到儿童画的笨拙状态?会不会不适应?

所谓绘画的精细,我觉得不仅仅是指仔细的笔触,也指细节的处理。比如在两大色块之间勾勒出的一条细线,让人明白创作者处理细节的方式。比如中国的写意山水和工笔画,两种完全不同的风格,但都有创作者精细的感受在其中。罗斯科,早期作品也是很多细节,之后是大色块,但也不能说没有精细在其中。

我绘画时还是看具体对象、具体感受,有时候一条线条会重复很多遍,死抠,希望达到精致完美程度;有时候又故意让它很松弛,很随意。总体而言,要表现即时的状态,反而粗线条很合适。我自己形容这种手机创作是:比相机慢一点 比绘画快一点。

我绘画时还是看具体对象、具体感受,有时候一条线条会重复很多遍,死抠,希望达到精致完美程度;有时候又故意让它很松弛,很随意。总体而言,要表现即时的状态,反而粗线条很合适。我自己形容这种手机创作是:比相机慢一点 比绘画快一点。

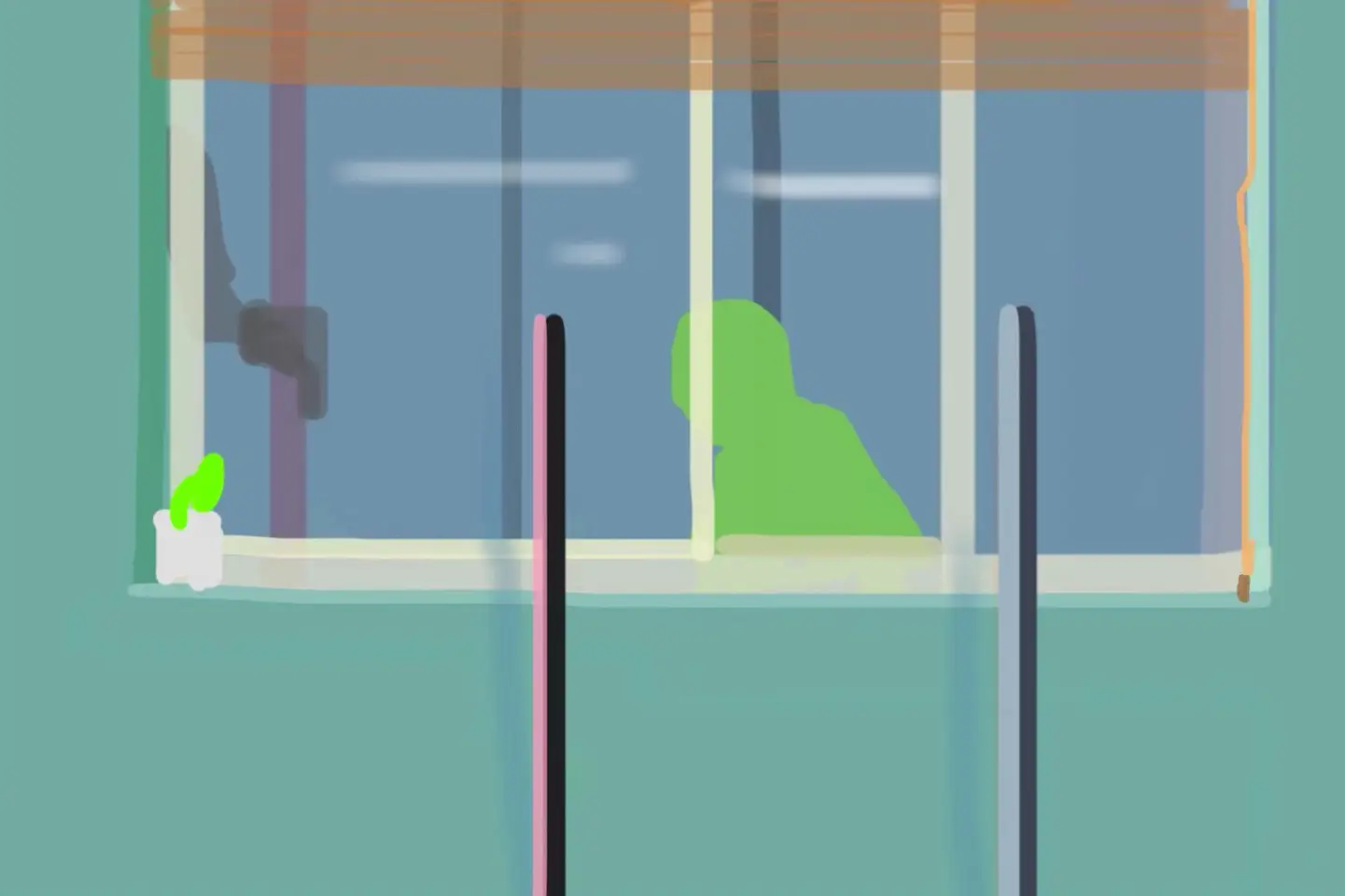

关于内容。我注意到你的手机绘画中有很多与医院相关的内容?

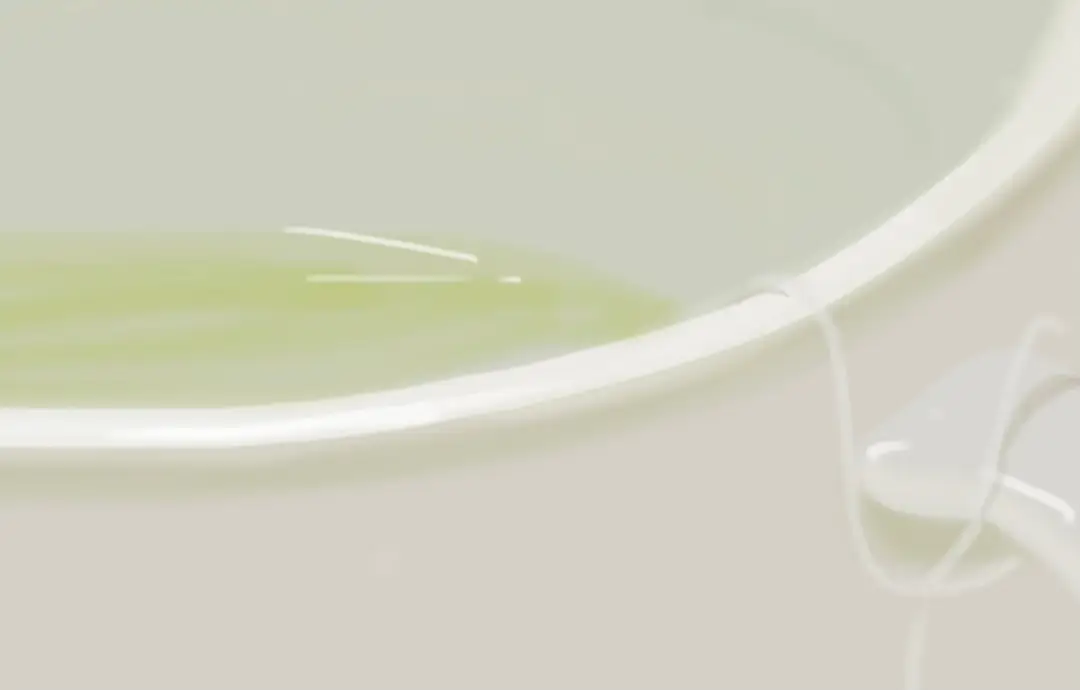

是的。我先天腿部有残疾,从小和医院打交道,开了20多刀,但不用坐轮椅,年轻时反而很喜欢走。也许运动太多,2018年开始坐轮椅,很多治疗,有段时间甚至抑郁。所以当时的日常就是经常跑医院,看中医、西医,眼前看到的都是各种医院器材,棉球、导管等等,所以完全是我生活的真实记录。我的手机绘画就是我记录日常的方式。

很多记录让我也想到自己在医院的经历,笔触简练,很有表现力。

我不想刻意寻求共鸣,只是跟着真实生活在走。这个项目持续到现在正好八年。八年,说起来好像很厉害的样子,其实对我来说根本不是在坚持,而已经完全成为每天自然要做的一件事,想到就很开心!只是记录日常,有时候是一只鸟,有时候是医院…都是生活。

有时候作品中没有具体物件,只是很多抽象的色块,是什么?

可能是某些一闪而过的景象, 比如飞驰而过的汽车,我用眼睛 “拍下快照”,记在脑中,之后画下来;也可能是某时某刻的情绪记录,通常是不开心的,要找到一种颜色表达出来——开心的时候看什么都开心,画的大多是具象。

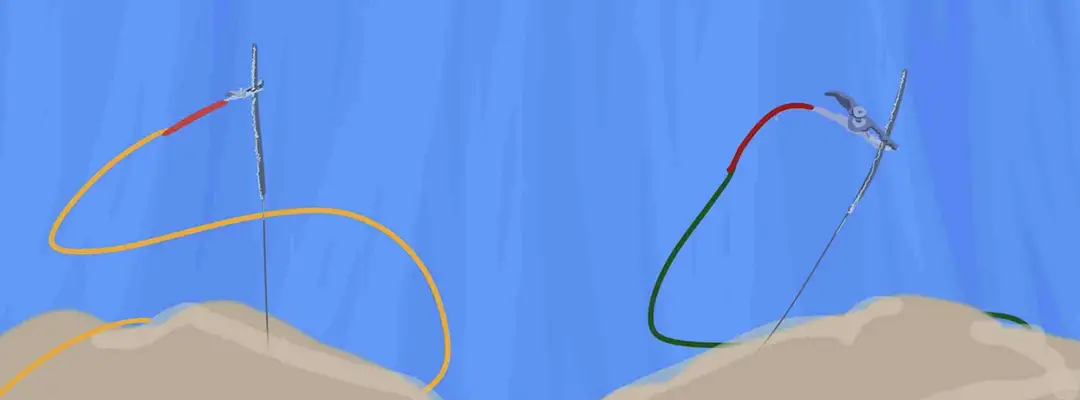

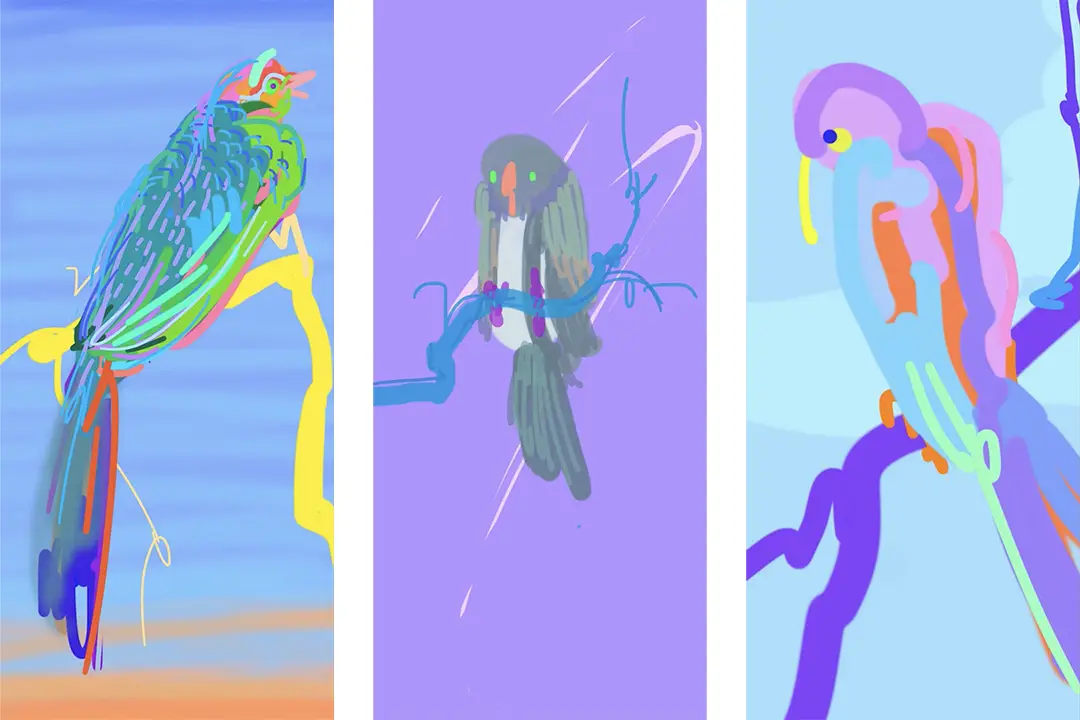

为什么作品中会出现各种鸟的形象?

鸟的主题是近期作品。和我的另外一个系列 “鸟鸣电台” 有关。去年四月初上海特殊情况,某天我在阳台上晒太阳,周围非常安静,只听到街上救护车。这时候我忽然听到鸟叫的声音,一下子很开心,兴奋,用手机录下来,发给朋友。没想到收到很多好的反馈,说是这鸟叫声令人感动,治愈,因为当时每天很多负能量消息。当天晚上,就有同学从松江发给我那里听到录下的鸟鸣 … 我觉得这是个好主意,就在朋友圈邀请大家都来录制各地的鸟鸣,然后我收录后发在朋友圈—— 就此开始了这个计划。目前已经收到来自世界各地的鸟鸣一千多条,我已在朋友圈发了500多条。有趣的是,这个计划开始时我收到的鸟鸣很多,现在慢慢就少了——也许这也是大家开始回归正常生活的表现吧?是好事。

那鸟的形象我觉得很像鹦鹉?

我画的所有的鸟都是想象出来的,边听 “鸟鸣电台” ,一边想象这是一只什么样子的鸟?有时候是一只打拳击的鸟,有时候是一只下雨天淋湿的鸟,难过的鸟,快乐的鸟 …

前几个月在南海大地艺术节,我在一个遗址公园做了一个工作坊。在公园的不同的空间,播放不同的鸟鸣。同时邀请当地村民一起来收集,希望这也能慢慢成为一个持续性的公共项目。我和村民们一起分析鸟的形态,听鸟的声音,一起来画想象中的鸟。很多人一开始觉得艺术离开自己很远,不敢参与,我和他们说:这项目完全不需要绘画功底,只需要感受能力,能捕捉到鸟鸣,收集下来,就完成了,没有什么行不行,好不好。现在有些当地老太太,每天要给我发好几条!

前几个月在南海大地艺术节,我在一个遗址公园做了一个工作坊。在公园的不同的空间,播放不同的鸟鸣。同时邀请当地村民一起来收集,希望这也能慢慢成为一个持续性的公共项目。我和村民们一起分析鸟的形态,听鸟的声音,一起来画想象中的鸟。很多人一开始觉得艺术离开自己很远,不敢参与,我和他们说:这项目完全不需要绘画功底,只需要感受能力,能捕捉到鸟鸣,收集下来,就完成了,没有什么行不行,好不好。现在有些当地老太太,每天要给我发好几条!

现在除了手机创作,还在同时画传统绘画吗?

目前不画,完全就是手机创作。但都很难说,说不定哪天手机没了,大家又要回到洞穴时代?更可能的是手机变得更厉害了,到那时候我觉得,人类反而更重要,画错也许反而更重要。

我对未来保持开放态度,我的作品目前来看也很难定义是什么类型,随着每次展览条件,展览方式的不同,我的作品可以是视频、也可以是绘画、也可能是线上展览、也可能是日记等等,比如这次新华街头橱窗展,选了四年的四个月,也是不同形式的再现,希望每次都有新鲜感。形式不重要,重要的是自己很开心找到这个创作形式,能够和手机每天有这样的共处交流。

我对未来保持开放态度,我的作品目前来看也很难定义是什么类型,随着每次展览条件,展览方式的不同,我的作品可以是视频、也可以是绘画、也可能是线上展览、也可能是日记等等,比如这次新华街头橱窗展,选了四年的四个月,也是不同形式的再现,希望每次都有新鲜感。形式不重要,重要的是自己很开心找到这个创作形式,能够和手机每天有这样的共处交流。

之前的教育和现在创作的关联?

我最早学的是写意的中国水墨,那时候不是很能理解,现在回头看,那些都是很好的概括能力训练。小时候上少年宫,之后进上海工艺美校学平面设计。现在知名的艺术家丁乙、余有涵、计文于等人都是当时带过我们的老师。 丁乙老师带我们嘉定写生,如何归纳色彩,去除感性,保留理性,如何从经典绘画中提取元素的方法。余友涵老师要求我们画小稿,不停调整一张作品中物件的比例关系。我个人感觉比之后的大学学习(中国美院上海设计分院)更有意思,学到更多,这些训练对现在创作很有帮助。

首次参展经历?

2016年,我有机会参加约翰摩尔绘画展,那时候这个手机系列也创作了一段时间,但还从来没有展出过。我就问能否送手机绘画?主办方那边不置可否,应该从没碰到过这样的事情,按规定是要有实体画作品参展的。当时我自己也很不确定,一方面觉得自己的作品的确不是画,一方面又觉得确实是画!最后展览方同意我的作品展出,在老民生美术馆(淮海路红坊),那次是我的手机绘画系列第一次在正规美术馆做展览,算是在所谓专业艺术圈的首次亮相。展示的形式是有微喷16张IPHONE尺寸小画, 也有小屏幕并排陈列。

每天手机创作,和1个月做一个小短片收集,这两种形式创作有什么不同感受?做短片的话会有选择吗?因为我看各个月时长不同。

技术带我们到这一地步,很自然。就像人们每天发朋友圈晒娃,旅游,以前不习惯的事,现在是必然的分享。我每天用手机创作、发朋友圈,也已成为惯性,也成为一种和自己独处的方式,很开心 。我的创作不管是即时写生,情感记录,或者是印象、想象再现,特点都是即兴、即时,抓取生活中每天的鲜活状态,而不是在工作室酝酿的缓慢过程。今天发朋友圈类似日记记录,没想法的日子也有没想法的涂鸦。朋友圈即时有反馈我当然很开心,但也没有特别去期待。

视频也不是每个月做,有时是几个月积累了一起做,为了资料存档需要做一下。做的时候不会去挑选,全部收录。视频有长短是因为,有时候可能一天画好几张。比如有一次去古镇写生,一边游园一边一连画了12张。另一次是PSA工作坊,在美术馆选取12个场景,请12位客人一起参与,互画,那一天也画了12张。这些都是全部收录在视频里。

传统的展览对你还有什么意义?

这也是我一直在思考的问题:是否还需要真实的展览?什么形式?一直在打仗。目前如果有展览邀请,还是大多会用打印出作品的方式。希望作品与更多人分享,只在朋友圈的话,感觉大数据不是每天每人推送,技术可能会帮你自动分类,还是很可能会漏掉。

朋友圈不是更大空间分享吗?而传统展览只是一小部分圈内人小范围看到。

不同展览,我希望尽量用不同形式展现。路径不同,感受不同。希望不同途径带来作品的丰富性。比如这次的艺术橱窗,用二维码形式在街头展示。每次展览也是新的契机,比如颜晓东为我在歌德学院策划的第一个展览,也是从那时开始做链接,以小视频形式做资料收集。

科技创新也催生今天新的收藏方式,你怎么看?

科技创新和原始手指的结合,可使绘画增加一个维度。洞穴的最初的绘画算不算是画?为什么不是呢?经常有人纠结高科技还是低科技的问题,藏家也有困惑。我的作品也是介于传统和现代之间,如今我作品的收藏方式还是有实物打印 + U盘照片的形式。

很多人和我说,我的作品是天然属于现在最火的NFT形式,也有很多人来和我谈,我对新鲜事物持开放态度,不排斥,但又觉得自己还是挺传统的:不会只是因为很热门、怕赶不上而跟风那些还讲不清楚的东西,不想贸然进入,需要慢慢学习,让自己先清晰起来。

很多人和我说,我的作品是天然属于现在最火的NFT形式,也有很多人来和我谈,我对新鲜事物持开放态度,不排斥,但又觉得自己还是挺传统的:不会只是因为很热门、怕赶不上而跟风那些还讲不清楚的东西,不想贸然进入,需要慢慢学习,让自己先清晰起来。

NFT的本质是锁死链接,基本运作方式还是贩卖稀有性、唯一性,本质没有改变。我更推荐 licence creative common - 基于信任,支持艺术家为基础的版权共有。是不是更自由更合理 ?反过来说,NFT的稀有性是不是有必要?

我目前已离开高校教学工作,无论如何,艺术家还是需要生存,这是很现实的问题。但是我在教学中发现,现在很多艺术学生的观念还是很耻于谈钱。为什么?财经大学,艺术大学,其中有价值的东西是一样的。

如果有藏家愿意购买后共享,这真的很好!也解决我很多困惑的问题。我还是希望以分享为基础,也许可以有一个 “分享美术馆” ?

如果有藏家愿意购买后共享,这真的很好!也解决我很多困惑的问题。我还是希望以分享为基础,也许可以有一个 “分享美术馆” ?

— 插图:刘毅的智能手机绘画(截图来自其网站上发布的视频汇编)。

http://www.61creative.com

— 刘毅为新华艺术便民服务供稿:

https://xas.immediat3.org/archives.html#Liu_Yi

- 请参阅 2019 年 4 月、2020 年 4 月、2021 年 4 月和 2022 年 4 月的作品集,这些作品集于 2023 年 4 月在 “新华艺术便民服务 ”橱窗内展出:

--> http://www.61creative.com/video/201904.mp4

--> http://www.61creative.com/video/202004.mp4

--> http://www.61creative.com/video/202104.mp4

--> http://www.61creative.com/video/202204.mp4

- 法文版见《TINA》杂志网站:

https://editionsjou.net/2025/07/08/119-penser-avec-ses-dix-doigts-entretien-avec-liu-yi-par-deyi-studio/

http://www.61creative.com

— 刘毅为新华艺术便民服务供稿:

https://xas.immediat3.org/archives.html#Liu_Yi

- 请参阅 2019 年 4 月、2020 年 4 月、2021 年 4 月和 2022 年 4 月的作品集,这些作品集于 2023 年 4 月在 “新华艺术便民服务 ”橱窗内展出:

--> http://www.61creative.com/video/201904.mp4

--> http://www.61creative.com/video/202004.mp4

--> http://www.61creative.com/video/202104.mp4

--> http://www.61creative.com/video/202204.mp4

- 法文版见《TINA》杂志网站:

https://editionsjou.net/2025/07/08/119-penser-avec-ses-dix-doigts-entretien-avec-liu-yi-par-deyi-studio/